2020年3月から始まったロックダウン。

私たちの住むカナダのオンタリオ州ではロックダウンが一度解除されたものの、すでに夏休み直前、このまま学校が再開することなく夏休みに入るだろうと誰もが思っているのが正直なところです。

ロックダウンになって、学校がオンライン授業に変わり、先生たちもその都度レッスンプランを変更していかなければならない大変さがあったでしょう。親にとっても、仕事との掛け持ちやスケジュールの調整など試練の時でした。

それでもロックダウンが長引く中でもっとも影響を受けているのは、やはり成長中の子供たちではないかと思います。

長男の場合は、Grade 12(高校3年生)の2学期からオンライン授業に変わり、卒業式はキャンセルとなり、終止符を打つことなく、あっけなく高校生活が終わってしまいました。

そのまま大学もオンライン授業となったため、寮には移らず、自宅から一年間授業を受けました。

次男や三男のようにロックダウンの解除で一時的に学校に戻ることなく、ほとんど家から出ることのなかったこの一年間は、自閉症スペクトラム障害をもつ長男にとってかなり苦しかったようです。

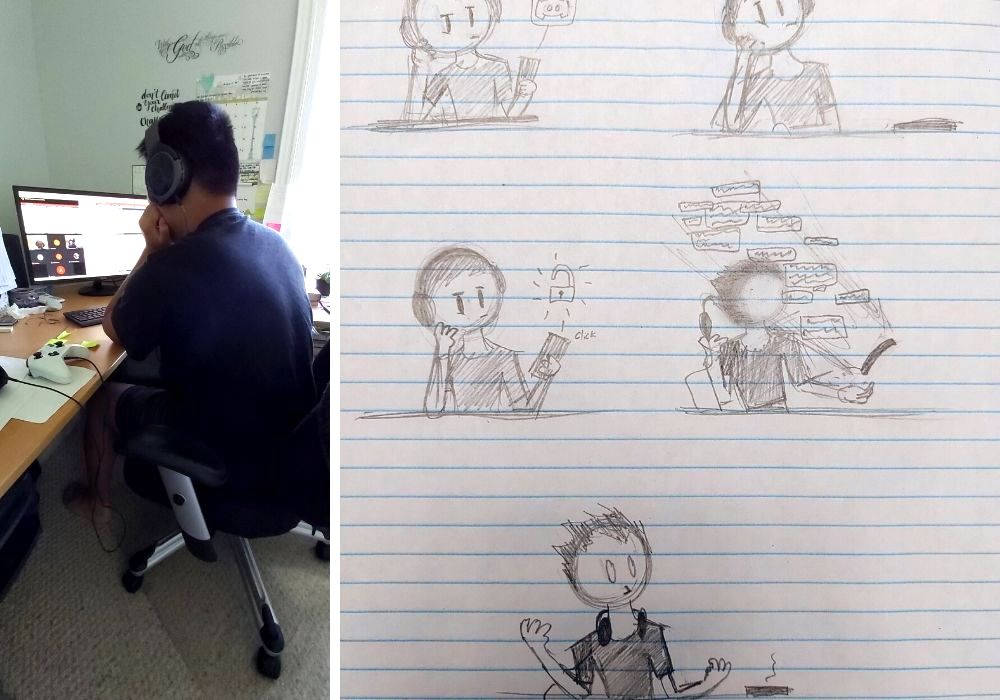

左:オンラインで大学のオリエンテーションを受ける長男、右:「オンライン授業の情報量に圧倒される自分」のイラスト

もともとソーシャルスキル、コミュニケーション力においてハンデのある長男ですが、家族以外の人にほとんど会わず、話す機会がなかったことで、さらにその力が低下してしまったのかもしれません。

久しぶりに出かけた際には、簡単な一言もスムーズに話せなかったと言っていました。

次男の方は、学期制度ががらっと変わったことで適応するのに苦労しました。

2学期制から4学期制に変わり、1学期4クラスから2クラスになりました。2クラスだから楽になった!と思いたいところですが、もともと3~4か月かけていた内容を2ヶ月で集中して学ぶこととなりました。

しかもコロナ対策として、感染があった場合に拡散を阻止、追跡しやすいように、1週間1つの科目だけを学ぶスケジュール。

例えば、ある学期は英語と物理の2科目だとすると、今週は英語、来週は物理というように、1週間ずつ交互に2つの科目を学んでいきます。

1週間1日中その科目だけを勉強します。以前なら4日間かけて学ぶ量を1日で学ぶので、1日でも欠席すると挽回するのが非常に大変です。

更に、次男は高校3年生で大学申請をするにあたり、必須クラスの開催回数に限りがあったということもあり、先学期は3クラス同時進行でした。

3科目のうち、物理と化学の2科目は内容が難しい上に時間を要するので、夜中2,3時まで勉強することが多く、胃痛やパニックなど、心身共々、不調を訴えるようになりました。

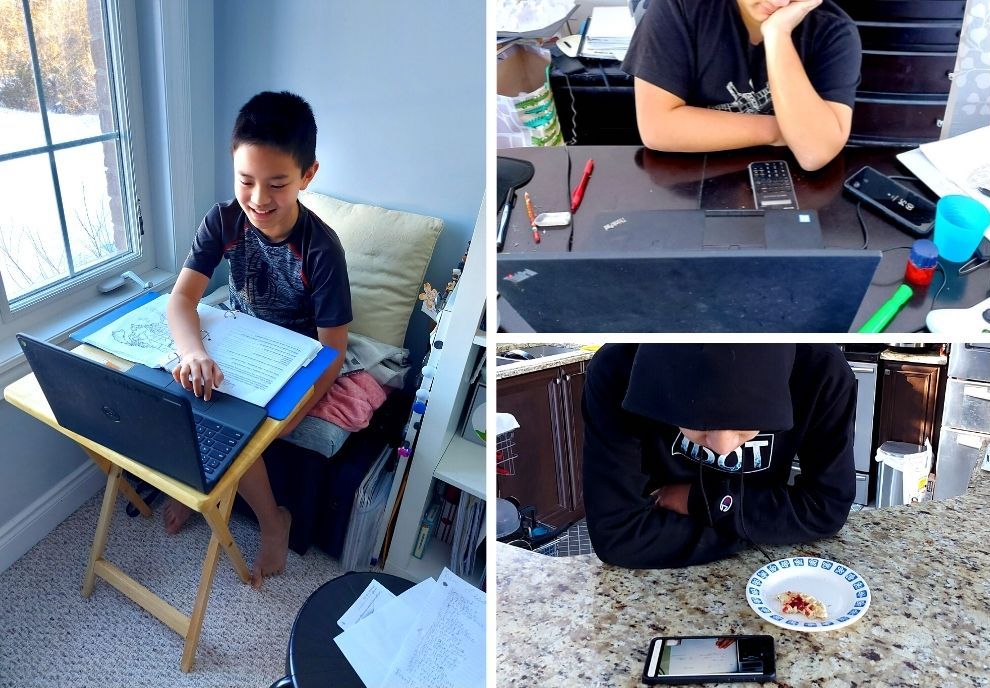

息子三人のオンライン授業風景

三男はまだ小学生なのでそれほどプレッシャーはないのですが、小学校のお子さんのいる方は、親の方が大変だというのは周りの方からもよく聞きます。

特に小さいお子さんですと集中力が散漫しやすく、自分ひとりでは授業を理解できない、ついていけないという点から、親が一緒に参加して導く必要があるなど、親への負担もあります。

三男は5年生ですが、最初のうちは私も一緒に授業を聞いていました。提出物は何か、宿題は何か、5年生でも自分で把握できないところもまだあります。

初めの頃は、家から授業を受ける大変さという実質的な問題に適応するのに大変でしたが、ロックダウンを一年以上続けてきて、ロックダウン中の子供たちの心のケアの必要性が身に染みて感じられました。

大人でも適応するのに必死だったため、子供の心のケアまで行き届いていなかったのですが、定期的に確認をすることが大事だと思います。

子供たちも必死なので、自分でもうまく表現できなかったり、気づいていない場合も多いかと思います。

私たち大人が積極的に「どうしてる?」「大丈夫?」「どんなところが大変?」「何か手伝えるところある?」という感じで会話をしていくことが必要だと思いました。

一刻も早く正常な生活に戻れることを祈りつつ、その日までに私たち自身もそうですが、まだ成長過程にいる子供たちの心のケアも忘れずにしていきたいですね。

Written by 林いくえ(カナダ)